Общественная Система

усовершенствования врачей

Публикации

Анализ обогащения набора генов позволяет идентифицировать патогенетические пути, связанные с генетической предрасположенностью к развитию диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия является одним из наиболее тяжёлых осложнений сахарного диабета, проявляющегося в форме диабетической микроангиопатии, поражающей сосуды сетчатки и способной привести к полной необратимой потере зрения. Анализ обогащения набора генов (GSEA) - генетический аналитический подход, включающий в себя ранжирование) всех генов в соответствии со степенью проявления признака, по которому происходит анализ. Авторы статьи провели анализ генов, ассоциированных с риском развития диабетической ретинопатии методом GSEA.

Эффективность пиллинга внутренней пограничной мембраны при хирургическом лечении идиопатической эпиретинальной мембраны

Идиопатическая эпиретинальная мембрана (ЭРМ) – медленно прогрессирующая хроническая патология заднего отрезка глаза, сопровождающаяся образованием тонкой полупрозрачной фиброзной пленки в макулярной области. ЭРМ обладает тенденцию к сокращению, что может приводить к искривлению области желтого пятна с последующим снижением остроты зрения. Лечится данная патология хирургически. Авторы статьи провели анализ и сравнили эффективность двух вариантов хирургического лечения: изолированный пилинг ЭРМ и его сочетание с пилингом внутренней пограничной мембраны.

Сравнение эффективности изолированной витрэктомии pars plana и её комбинации с факоэмульсификацией при регматогенной отслойке сетчатки

Витрэктомия pars plana является витреоретинальной операцией, цель которой — удаление части стекловидного тела для лучшего доступа к сетчатке с последующей ее репозицией с помощью тампонирующих материалов. Довольно часто в послеоперационном периоде в факичных (имеющих хрусталик) прооперированных глазах развивается катаракта. Чтобы избежать этого грозного осложнения был предложен комбинированный вариант операции, сочетающий в себе витрэктомию и факоэмульсификацию (удаление хрусталика). Авторы статьи оценили эффективность этих двух типов витрэктомии при лечении регматогенной отслойки сетчатки.

Сравнение двухлетних результатов лечения диабетического макулярного отека субпороговым микроимпульсным (577 нм) лазером и афлиберцептом

Диабетический макулярный отек является осложнением сахарного диабета и характеризуется наличием микроаневризм, через которые происходит просачивание жидкости в сетчатку с формированием твердых экссудатов, при этом при диффузной форме данной патологии транссудация жидкости происходит как из микроаневризм, так и из капилляров и концевых артериол. На данный момент лечение данной патологии проводится терапией ингибиторами эндотелиального фактора роста сосудов и лазером. Лечебный эффект микролазера объясняется тем, что облучение микроаневризм в области макулы ведет к их прямой окклюзии, что уменьшает патологическую транссудацию и, как следствие, сам отек. Авторы статьи оценили эффективность терапии афлиберцептом и субпороговым микроимпульсным лазером.

Важность гематологических показателей при оценке микро и макроваскулярных исходов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Сахарный диабет (СД) 2 типа является одной из основных проблем здравоохранения в большинстве развитых стран мира. Среди поздних осложнений выделяют микро- и макроангиопатии. Макроангиопатии являются причиной смерти 80-87% больных с СД 2 типа; в 75% случаев причиной смерти является ИБС, в остальных - инсульт и поражения периферических сосудов нижних конечностей.Авторы статьи оценили прогностическую ценность гематологических показателей при оценке рисков развития сосудистых осложнений при СД 2 типа.

Связь между птеригиумом, катарактой и кумулятивным ультрафиолетовым облучением глаза

Поверхность глаз подвергается воздействию множества внешних факторов, включая три типа ультрафиолетового (УФ) солнечного излучения (УФ-А, УФ-В и УФ-С). УФ-В и УФ-А известны своей цитотоксичностью, и их поглощение может привести к гибели клеток или появлению аномальных клеток в связи с повреждением ДНУ и нарушением процессов ее восстановления. УФ-ассоциированные патологии глаза развиваются в области кератоконъюнктивы и хрусталика. Наиболее распространенными из них являются катаракта, птеригиум и, возможно, возрастная макулярная дегенерация. Авторы статьи изучили связь между УФ-излучением, катарактой и птеригиумом.

Скорость истончения слоя нервных волокон при различных ОКТ-фенотипах ранней глаукомы

Начальная стадия глаукомы практически не проявляется клинически, и часто пациенты не подозревают о развивающемся атрофическом процессе. Объективно при осмотре можно обнаружить некоторое расширение слепого пятна и мелкие парацентральные скотомы. Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва позволяет выявить начальные признаки атрофии ганглионарных клеток путем измерения толщины слоя нервных волокон, и по этой причине является золотым стандартом диагностики начальной стадии глаукомы. Авторы статьи выделили 4 фенотипа в зависимости от ОКТ-картины и сравнили скорость истончения нервных волокон между ними.

Блокирование взаимодействия между интерлейкином-17A и эндоплазматическим ретикулумом макрофагов снижает неоваскуляризацию сетчатки при кислород-индуцированной ретинопатии

Неоваскуляризация - лидирующий патологический процесс, приводящий к потере зрения, связанной с диабетической ретинопатией (ДР) и ретинопатии недоношенных (РН). Интерлейкин 17А (ИЛ-17А) и стресс эндоплазматического ретикулума (ЭР) играют важную проангиогенетическую роль в патогенезе ишемических ретинопатий. Авторы статьи исследовали связь между ИЛ-17А и стрессом ЭР при неоваскуляризации сетчатки.

Восприимчивость пациентов с тяжелой формой COVID-19 к развитию рино-орбитального мукормикоза в различных клинических проявлениях

Несмотря на то, что COVID-19 первично поражает легкие, для данного заболевания характерно развитие осложнений, включающих в себя аритмии, тромбоэмболии и иммунную дисрегуляцию. Заболевание влияет на ответ Т-хелперов и приводит к развитию цитокинового шторма, открывающего ворота ко-инфекции. Мукормикоз вызывается повсеместно встречаемым грибком, особенно в почве и разлагающейся растительности, однако у иммунокомпрометированных лиц он может приводить к развитию тяжелого заболевания, склонного к быстрой инфильтрации слизистой носа с распространением на околоносовые пазухи, глазницу и мозг. Авторы статьи рассмотрели клинические особенности и тактику лечения пациентов, у которых тяжелое течение COVID-19 осложнилось мукормикозом.

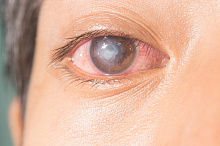

Клинические особенности и эффективность метотрексата при неинфекционном склерите

Склерит – это воспалительное заболевание переднего отрезка глаза, вовлекающее глубокие слои эписклеры и склеру. Чаще всего имеет аутоиммунный характер и как правило встречается при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартериит). Нередко в клинической практике встречаются случаи рефрактерного к лечению кортикостероидами склерита и пациенты с непереносимостью данной группы препаратов. Авторы статьи предложили метотрексат как альтернативу кортикостероидам и оценили его эффективность.