Общественная Система

усовершенствования врачей

Публикации

Сравнение оптической когерентной томографии в ангиорежиме и мультимодального сканирования при диагностике неоваскулярной центральной серозной хориоретинопатии

Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) - рост новых сосудов, развивающихся из хориокапилляров с прорастанием через дефекты в мембране Бруха и часто осложняющая течение хронической формы центральной серозной хориоретинопатии (ЦСХ). Золотым стандартом данной патологии является флюоресцентная ангиография, однако возможность провести данное исследование имеется далеко не всегда. Авторы статьи оценили диагностическую ценность оптической когерентной томографии в ангиорежиме и спектрального сканирования сетчатки при диагностике данной патологии.

Цитотоксическое действие альтеплазы, рекомбинантного тканевого активатора плазминогена, на клетки пигментного эпителия сетчатки

Альтеплаза - рекомбинантный тканевой активатор плазминогена, тромболитическое средство, использующееся в лечении острого коронарного синдрома, тромбоэмболии легочной артерии и ишемического инсульта. Эффект основан на его соединении с фибрином, стимулирующего переход связанного с фибрином плазминогена в активный плазмин. Действует непосредственно на фибриновый сгусток и способствует его растворению. Авторы статьи оценили цитотоксический эффект данного препарата на клетки пигментного эпителия сетчатки.

Клинические и морфологические характеристики ретинопатии, ассоциированной с ингибиторами ERK-сигнального пути

Ингибиторы ERK сигнального пути - новая группа препаратов, направленных на лечение рака, замедляющие опухолевый рост путем ингибирования ERK димеризации. Опухоль теряет способность образовывать ERK димеры, что приводит к потере инвазивного и метастатического потенциала. Авторы статьи оценили морфологические и клинические особенности ретинопатии, ассоциированной с терапией данной группой противоопухолевых препаратов.

Эффективность пиллинга внутренней пограничной мембраны при хирургическом лечении идиопатической эпиретинальной мембраны

Идиопатическая эпиретинальная мембрана (ЭРМ) – медленно прогрессирующая хроническая патология заднего отрезка глаза, сопровождающаяся образованием тонкой полупрозрачной фиброзной пленки в макулярной области. ЭРМ обладает тенденцию к сокращению, что может приводить к искривлению области желтого пятна с последующим снижением остроты зрения. Лечится данная патология хирургически. Авторы статьи провели анализ и сравнили эффективность двух вариантов хирургического лечения: изолированный пилинг ЭРМ и его сочетание с пилингом внутренней пограничной мембраны.

Скорость истончения слоя нервных волокон при различных ОКТ-фенотипах ранней глаукомы

Начальная стадия глаукомы практически не проявляется клинически, и часто пациенты не подозревают о развивающемся атрофическом процессе. Объективно при осмотре можно обнаружить некоторое расширение слепого пятна и мелкие парацентральные скотомы. Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва позволяет выявить начальные признаки атрофии ганглионарных клеток путем измерения толщины слоя нервных волокон, и по этой причине является золотым стандартом диагностики начальной стадии глаукомы. Авторы статьи выделили 4 фенотипа в зависимости от ОКТ-картины и сравнили скорость истончения нервных волокон между ними.

Блокирование взаимодействия между интерлейкином-17A и эндоплазматическим ретикулумом макрофагов снижает неоваскуляризацию сетчатки при кислород-индуцированной ретинопатии

Неоваскуляризация - лидирующий патологический процесс, приводящий к потере зрения, связанной с диабетической ретинопатией (ДР) и ретинопатии недоношенных (РН). Интерлейкин 17А (ИЛ-17А) и стресс эндоплазматического ретикулума (ЭР) играют важную проангиогенетическую роль в патогенезе ишемических ретинопатий. Авторы статьи исследовали связь между ИЛ-17А и стрессом ЭР при неоваскуляризации сетчатки.

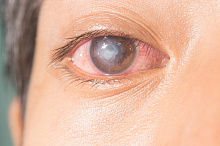

Клинические особенности и эффективность метотрексата при неинфекционном склерите

Склерит – это воспалительное заболевание переднего отрезка глаза, вовлекающее глубокие слои эписклеры и склеру. Чаще всего имеет аутоиммунный характер и как правило встречается при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартериит). Нередко в клинической практике встречаются случаи рефрактерного к лечению кортикостероидами склерита и пациенты с непереносимостью данной группы препаратов. Авторы статьи предложили метотрексат как альтернативу кортикостероидам и оценили его эффективность.

Прогностические факторы наступления ремиссии хронического переднего увеита

Хронический передний увеит - заболевание, поражающее радужку и цилиарное тело и характеризующееся длительным рецидивирующим течением. Авторы статьи оценили частоту наступления ремиссии данной патологии без применения медикаментозной терапии и определили факторы, способствующие достижения ремиссии.

Секвенирование нового поколения бесклеточной билиарной ДНК как метод ранней диагностики злокачественных стриктур желчевыводящих путей

Несмотря на значительный прогресс в методах визуализации и возможностей патологических методов диагностики, раннее проведение дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных форм билиарных стриктур остается затруднительным. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) позволяет производить забор желчи, открывая новые возможности в диагностике билиарных стриктур. Авторы статьи оценили эффективность мутационного анализа бесклеточной билиарной ДНК, полученной из желчи, путем секвенирования нового поколения.

Осцилляторные потенциалы как метод диагностики хориоретинопатии Бердшота

Электроретинограмма (ЭРГ) зарекомендовала себя как полезный метод диагностики и динамического наблюдения заднего увеита. Осцилляторные потенциалы ретинограммы при увеитах зачастую могут быть снижены при нормальных показателях других параметров ЭРГ. В рамках данного исследования авторы оценивают результаты ЭРГ, в том числе и осцилляторных потенциалов у здоровых людей и пациентов с хориоретинопатией Бердшота и другими задними увеитами.